トランプ政権のひどい時代錯誤 行き着くのは米国の安全保障の破壊か

「それほどまでして、報道機関が憎いのか」

米国防総省の新たな指針を耳にしたときの正直な感想です。米国防総省は9月、国防総省での取材指針をまとめた文書を各メディアなどに提示しました。国防総省は当初、「機密指定されていない場合でも事前に承認を受けなければならない」と要求。省内出入りの記者は、指針に同意する署名をしなければ、記者証を取り消す可能性があると説明しました。記者団から反発の声が上がり、同省は10月、「事前承認の義務を負わない」と明記しましたが、なお、国防総省職員に対して非公開情報の提供を求めることは法律違反を助長する行為だとし、「職員の安全に対する脅威」になるとして記者証を取り消す可能性があるともしています。米主要メディアは14日までに相次いで、署名を拒否する方針を明らかにしています。

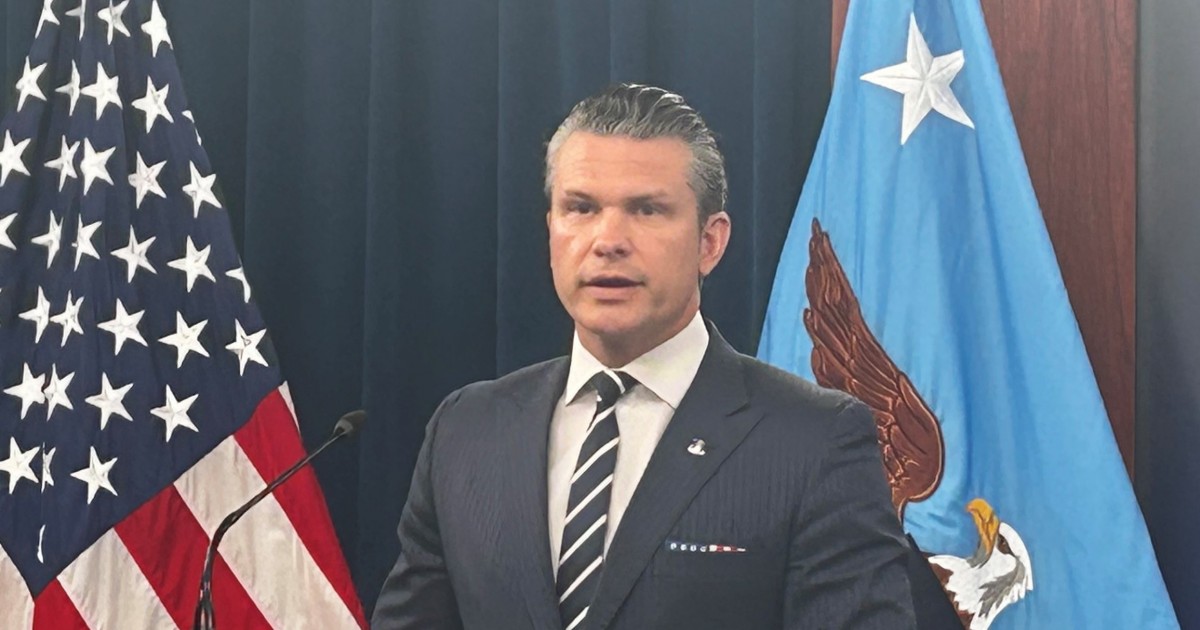

ヘグセス米国防長官

海上幕僚監部広報室長や在米防衛駐在官を務めた伊藤俊幸元海将(金沢工業大学虎ノ門大学院教授)は「9月のニュースを聞いた時点で、米国民の理解はいらないのかと思いました」と語ります。伊藤氏が経験した米軍は「戦場に記者を同行させるなど、『すべて見てください』」というのが基本姿勢でした。海自なら記者の入室そのものを嫌がる艦船の戦闘指揮所(CIC)についても、「この機器とこの機器を映さなければOK」という態度だったそうです。伊藤氏は「自衛隊の方が態度は丁寧ですが、よっぽど情報公開に慎重です」と話します。

「どんどん取材して」だった米軍

陸上自衛隊東北方面総監を務めた松村五郎元陸将によれば、米軍は秘密指定とそうでない区分を、極めて詳細かつ明確に分けているそうです。秘密指定がかかっている場合、米軍を危険に陥れかねないため、絶対に報道させません。その代わり、秘密指定がされていない部分は極めてオープンで、どんどん取材してもらいなさい、という立場だそうです。松村氏は「自衛隊なら、文書ごと丸々秘密に指定して非公開にするので、実質的にどこが秘なのかがあいまいです。でも、米軍はあらかじめ、一行ごとに秘密指定するかどうかを判断し、実質的に何が秘なのかを明確にします」と語ります。

米国防総省が9月に一度示した指針について、伊藤氏は「(日本軍の都合の良い報道しか許さなかったという意味での)大本営発表に従えという意味でした」と指摘。松村氏も「秘密指定していない内容まで同意を取れ、というのは検閲そのものを意味していました」と語ります。

米軍は過去、報道を巡って様々な苦い経験をしてきました。報道対応をおろそかにしたベトナム戦争では、米軍の攻撃を裸の姿で逃げ惑う「ナパーム弾の少女」、報道写真家の沢田教一がピュリツァー賞を受賞した「安全への逃避」、捕虜にしたベトコン士官を銃殺した瞬間をとらえた「サイゴンでの処刑」などが、米市民にショックを与え、反戦運動につながりました。ベトナム戦争当時のロバート・マクナマラ国防長官は回顧録でこう語りました。「一国の最も深いところに潜んでいる力は、軍事力ではなく、国民の団結力にあります。アメリカはこれを維持するのに失敗したのです」。ここで、米軍は国民の理解がなければ軍事作戦の遂行は不可能だという事実と、報道の重要性を学びました。

情報伝達のスピードが格段に上がった湾岸戦争では、米軍は積極的な広報戦略を採用しました。米軍特殊部隊が敵地に潜入すると、そこにはテレビカメラを構えた米報道クルーが待っていたという話もあります。米軍は報道を通じ、自分に有利な作戦環境を作ったわけです。米軍は実際、2010年ごろに米軍広報を軍の総務部門から、作戦運用部門に移しました。

気に食わなければ「フェイクニュース」

トランプ米大統領もヘグセス米国防長官も、自分が気に食わない報道を「フェイクニュース」と呼び、敵視してきました。トランプ氏は9月、米紙ニューヨーク・タイムズを相手取り、150億ドル(約2兆2千億円)の損害賠償を求める訴えを起こしました。昨年の大統領選挙の直前、民主党の候補者だったハリス副大統領(当時)を支持する社説を掲載したことなどを挙げ、同紙を「民主党の完全な宣伝機関」とこき下ろしました。ヘグセス氏も4月、同紙が「民間のメッセージアプリを使って妻や弟などと軍事作戦情報を共有していた」と報じたことに対し、「不満を抱える匿名の元職員の情報を取り上げ、おとしめようとしている」と批判し、中傷だと切り捨てました。

SNSが発達し、誰もが自由に意見を言えるようになった現代では、報道機関にはより一層の謙虚な姿勢、正確な報道が求められているのは間違いありません。その一方で、世の中の生活を左右しかねない重要な情報を世に伝えようと努力している記者たちがいるのも事実です。上述したように、米軍が軍事作戦を遂行するにあたり、報道の力を借りて来た実績もあります。当初の方針を撤回したとはいえ、10月に発表した新指針も、記者たちの活動の助けにならないことはもちろん、米軍そのものの作戦環境を悪化させることにつながりかねません。

牧野愛博(まきの・よしひろ)

朝日新聞国際報道部専門記者。広島大学客員教授。商船会社勤務を経て朝日新聞入社。政治部、ソウル支局長、編集委員などを経験。著書に「韓国大乱」「ルポ金正恩とトランプ」など

※朝日新聞デジタルでは牧野記者による多角的なインタビュー、解説記事も読めます。以下のリンクからどうぞ。

すでに登録済みの方は こちら