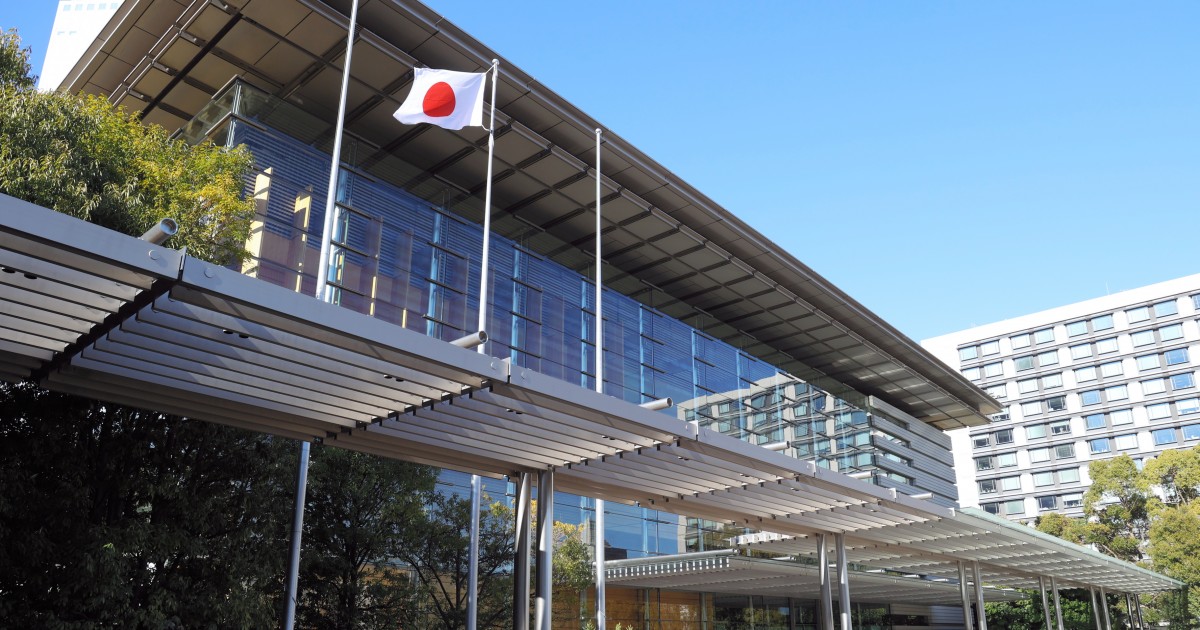

米軍の救援、良いことばかりとは限らない トランプ台風で思い出す緊張ドラマ

今年も3月11日がやってきました。多くの方が犠牲になった東日本大震災から14年が経ちました。政府はこの日の閣議で、24日に発足する自衛隊統合作戦司令部の初代司令官に南雲憲一郎統合幕僚副長を充てる人事を了承しました。私はこうしたニュースを耳にしながら、14年前に日米両政府が水面下で繰り広げた緊張したやり取りを思い出しました。それは、米軍によるもうひとつの「トモダチ作戦」というべきミッションを巡る対立でした。

3月11日の発災後、米軍の最大関心事項は東京電力福島第一原子力発電所の事故でした。発災後に襲った津波によって福島第一原発は全電源を喪失し、核燃料が溶け落ちる「メルトダウン」が発生しました。その際、水素が建物の上部に蓄積し、1号機、3号機、4号機で水素爆発が起きました。自衛隊元幹部らによれば、在日米軍は発災直後から、放射線量を検知できるドローン(無人機)を飛ばし、福島第一原発周辺の放射能汚染がどうなっているのか、日本政府以上に詳しいデータを保有していたといいます。

廃炉作業が続く東京電力福島第一原発1~4号機=2025年2月21日午後3時21分、福島県大熊町、朝日新聞社ヘリから、小宮健撮影

ここで、米軍が憂慮したのは「日本が福島第一原発の事故をコントロールできない事態」でした。放射能汚染が深刻な状態になれば、在日米軍を抱える米国の安全保障に影響が及びます。場合によっては、太平洋や北半球に影響が拡大することもありえます。日本政府は当時、混乱から情報収集と発表のタイミングが遅れがちでした。こうした状況も米軍の「日本は事実を隠しているのではないか」という不信感を高めました。

原発事故の最中、日本政府と米軍の駆け引きが続きます。最終的にどのような結末になったのでしょうか。牧野記者が取材を通じて読み解きます。